事件

央行更新四月金融数据:

1) 社融新增-1987亿,增速8.3%(前值8.7%)

2)人民币贷款新增7300亿,增速9.6%(前值9.6%)

3)M1同比增长-1.4%(前值1.1%),M1-M2增速差-8.6%(前值-7.2%)。

核心关注

一、四月金融数据点评

增量视角:

从增量视角来看,4月金融数据呈现以下特点

1.新增人民币贷款同比多增,信贷平滑初见成效

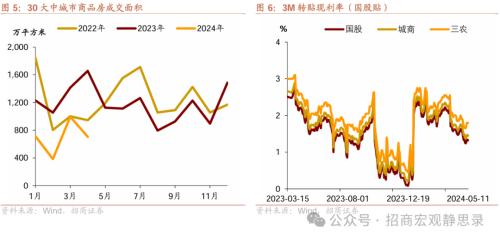

四月,人民币贷款新增7300亿,同比多增112亿。结构上,居民新增贷款降幅明显,企业新增贷款超出上年同期。具体来看,居民部门新增贷款-5166亿,较上年同期多减2755亿元。其中,居民中长期贷款-1666亿,较上年同期多减510亿。企业部门新增贷款8600亿,较上年同期多增1761亿。其中,企业中长期贷款新增4100亿,较上年同期少增2569亿。

自从去年末央行提出平滑信贷投放节奏以来,今年前四个月成效显著。今年一季度,新增人民币贷款合计9.5万亿,预计占全年人民币贷款总量的39%,明显小于去年同期47%的历史高位,回归至2023年之前的均值水平。四月,新增人民币贷款进度约为42%,略滞后于过去五年平均进度,背后可能是防止资金空转发挥主要作用。

贷款增速分化明显,信贷资源向五大金融新篇章领域倾斜。从贷款投向来看,“居民弱、企业强”的格局仍然明显。《金融机构贷款投向统计报告》显示,高端制造、绿色低碳、普惠小微等涉及五大金融新篇章的领域是信贷资源投放重点,贷款增速明显高于平均水平。

2. “挤水分”对新增社融影响明显

四月,社融新增为-1987亿。如何理解这一现象?后期社融能否回正?这是数据公布后,市场关心的焦点。

先来回答第一个问题,为什么新增社融由正转负?一方面,实体部门信贷需求偏弱叠加政府债发行节奏偏慢,社会融资动力受阻;另一方面,“非标”融资减少明显,其中新增未贴现银行承兑汇票减少4486亿,降幅超过往年同期。值得一提,金融业增加值“挤水分”对当期信贷产生了显著影响。由于统计局对金融业增加值的季度核算方式进行了优化,存贷款余额增速对金融业增加值的影响减小,因此导致“空转”的新增信贷明显减少。

往后怎么看?社融负增长不会是常态。一方面,我们在《5月利率展望》报告里提示,5月政府债呈加速发行趋势,此外超长期特别国债近期也出现启动迹象。政府债发行的加速,将对社融形成支撑。另一方面,“挤水分”对货币信贷增长的扰动可能主要体现在二季度,但长期效果有利于经济高质量增长,数据本身的质量也会更高,冲击影响将逐渐淡化。

3.受多重因素影响,M2增速显著放缓

四月,货币供应量增速发生显著变化。M1增速再次落入负值区间,录得-1.4%;M2增速较上月下降1个百分点,录得7.2%。如何看待该月货币供应量的变化?预计主要受下列因素的影响?

首先,理财市场升温,导致存款分流,以及非银机构借钱购债需求降低;其次,防资金空转指引下,禁止“手工补息”等措施使得企业存款虚增减少;最后,金融增加值核算优化,使得银行存贷款压力减小,新增规模向真实需求回归。

往后看,预计年内货币供应量仍会受上述因素的影响,这在同比数据上将集中体现。

存量视角:

相比380万亿的社融存量,每月几万亿的新增社融只能提供部分增量信息,还需要从存量角度观察实体部门(含:居民、企业与政府)的信用增速变化,掌握不同主体的信用扩张情况。

总体而言,实体部门信用增速仍在收缩。结构上,实体部门延续企业与居民部门信用增速下滑,政府部门扩张的态势。

1.居民部门信用增速回落。四月,居民部门信用增速录得4.76%(前值5.11%),继续下滑。其中,居民短期贷款增速降幅明显,中长期贷款增速变化不大。

2.非金融企业部门信用增速小幅回落。四月,非金融企业部门信用增速录得8.5%(前值8.6%)。结构上,除企业票融融资外,其它类型的信用增速(包括:短期贷款、中长期贷款、企业债券与非标融资)均出现不同程度下滑。

3.政府部门信用增速继续提升。四月,政府部门信用增速录得18.9%(前值18.2%)。

二、《货币政策执行报告》解读

总体来看,下一步货币政策仍将以“币值稳定”,尤其是物价稳定作为政策首要目标,同时兼顾外汇市场上的顺周期行为,强调“坚决防范汇率超调风险”。信贷投放方面,淡化对房地产三大工程的金融支持等表述,重点突出五大金融大文章。

政策思路:

相比上期,未来政策思路将突出对币值稳定的关注。此次报告强调“把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,加强政策协调配合,保持物价在合理水平”,说明连续低通胀仍是货币政策首要解决的目标。与此同时,报告提出“综合施策、稳定预期,坚决对顺周期行为予以纠偏,防止市场形成单边预期并自我强化,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”,说明汇率政策的重点仍在预期管理方面。

综上,以防低通胀与稳汇率为首要目标的货币政策,将坚持宽松总基调,但表现方式将从去年的价格型宽松向数量型宽松切换,以财政货币协同与结构性再贷款化解政策传导堵点。在特别国债酝酿发行与防止资金空转套利的过程中,降准降息短期恐难以兑现。

关注重点:

《专栏》部分,此次报告重点阐述市场关系的两个问题:

1.全面看待信贷增长与高质量发展关系,明确不会单纯追求“宽信用”

从2023年Q4报告开始,《货执》报告即在关注信贷演变的特点。此次报告再度开辟专栏,讨论信贷增长与经济高质量发展之间的关系。核心观点仍然是“信贷增速的下滑,不意味着金融支持实体经济力度减弱”,并强调“当贷款投放超过实体经济真实有效的融资需求时,不仅会使得低效企业长期占用信贷资源、难以出清,也容易造成部分企业将低成本贷款用于购买理财、存定期或转贷,造成企业资金空转的问题”。

从中可见,单纯的“宽信用”当前已经淡出货币当局视野,特别是在资金空转新形势(在金融机构与大企业间空转)的背景下,央行不会因为信贷读数上的波动而实施“大水漫灌”,而这将利好债券市场。

2.再议长期国债收益率,深入研究收益率过低的宏观逻辑

关于长期国债收益率的问题,央行已在多个场合进行阐述。此次报告开辟《专栏》全面论述对此看法,可见其对此重视。

关于长期国债收益率过低的原因,市场普遍是从微观供求角度理解,但此次报告立足国债收益率定价模型,提出国债供给不足之外的宏观逻辑。

一般意义是,长期国债收益率=长期实际收益率+通胀预期。由于长期国债收益率持续偏离政策利率(如:MLF利率),说明货币当局与市场对长期实际收益率与通胀预期存在分歧,而通胀预期可能是问题的关键。至于央行购债,此次报告则没有透露更多信息 。

结论与市场影响

综合来看四月金融数据与一季度《货执》报告,货币当局对信用扩张的态度,以及施政思路更加偏向于追求“质”,而非单纯的“量”。这在近期监管行为上(例如,为防止资金空转而禁止手工补息)得以充分体现,关注监管思路变化对机构行为的影响。

对于市场而言,传统金融指标的显著变动一时可能造成心理冲击,但随着金融数据质量的提高与有效融资需求的显现,金融与经济走势的相关性会明显增强,预测能力也将提升。大类资产方面,维持债券总体占优的前期判断;短期来看,直接影响债券收益率走势的因素还是政府债供给进度。出于对长期收益率偏低的担忧,在财政放量的初期,央行或不急于开展“降准降息”的操作。

风险提示:

国内外经济基本面变化超预期;货币政策超预期。

站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;

办公地址:涪陵区松翠路23号附12;