【海南乡村讯】

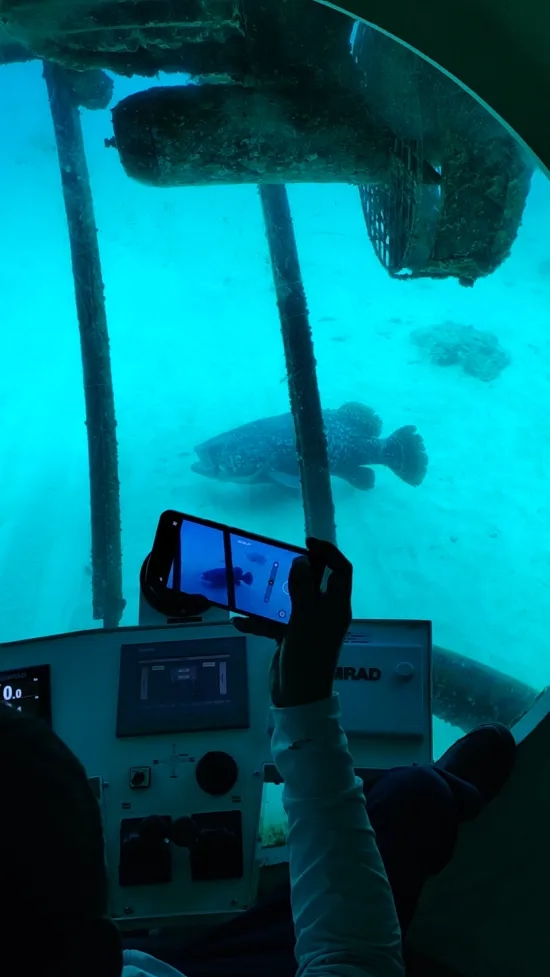

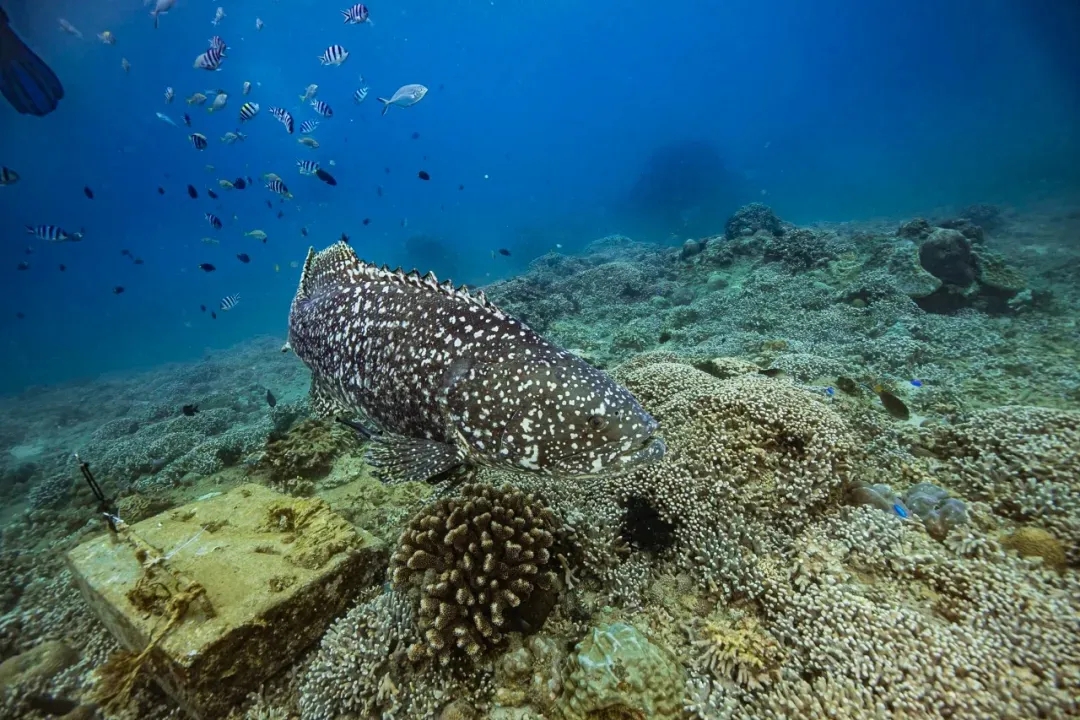

近日,蜈支洲岛海域再次迎来一位特殊的“老朋友”:一条体型庞大、花纹独特的巨型石斑鱼。根据体型和花纹判断,该石斑鱼既是去年4月出现在该海域的“斑斑”,此次提前“回家”,反映出海域生态环境持续改善。目前“斑斑”正悠游于麒麟海潜点附近,游客既可通过半潜观光船全景玻璃观察其巡游姿态,也可在专业潜水教练陪同下,与这位温顺的“海底绅士”共舞互动。

据了解,巨型石斑鱼对生存环境的要求非常高,其长期栖息需优质水质、稳定水温及完整的生物链支撑。所以它的生存状况能直接反映出蜈支洲岛附近海域的水质、温度及生物多样性的水平。“斑斑”的提前回归,充分印证了蜈支洲岛海域生态环境的持续改善,昭示着海洋牧场建设、珊瑚礁修复工程、渔业资源养护计划的显著成效——人工鱼礁构筑的生态方舟为海洋生物撑起庇护所,诠释着“人与自然和谐共生”的和美之景。

今年以来,蜈支洲岛海域相继迎来海豚群跃、黑鳍鲨巡游等生态景观,往年更有“海龟”“斑海豹”等珍稀海洋生物造访。而这些“海洋精灵”的到来,既是大自然对蜈支洲岛20余年海洋生态保护工作的肯定,也是对海洋牧场10余年建设成效的最佳见证。

在海洋生态保护方面,蜈支洲岛始终坚持科学规划与长期投入,通过多项举措推动着海洋生态系统的修复与保护。截至目前,各类人工鱼礁投放已累计超过8万余空立方,成为鱼类的重要产卵场和栖息地;增殖放流各类鱼苗超百万尾,有效补充渔业资源;移植5.5万余株珊瑚,修复面积约5.6万平方米,使珊瑚覆盖率达到37.08%,增强了海洋生态系统的稳定性。此外,蜈支洲岛还积极推动海洋环保事业,通过多种创新方式引导公众参与海洋牧场建设和公益行动。先后联合快手开展 “拯救珊瑚” 行动、上线支付宝“神奇海洋”公益项目、策划央视珊瑚主题直播,携手无境深蓝、野生救援开展公益活动,邀请黄渤、李现、于文文等知名艺人参与珊瑚移植,借助名人效应传播海洋环保理念。

作为“省级中小学生研学实践教育基地”,蜈支洲岛还将环保教育融入研学游、亲子游等产品,开发涵盖全龄段的“珊瑚保卫营”研学体系,为不同年龄段的小朋友提供珊瑚移植、潜水考证等多重定制化选择,以培养下一代的生态保护意识。

“能够连续两年观察到同一条巨型石斑鱼,这在海洋生态监测中是非常难得的,更坚定了我们建设海洋牧场的决心和信心,守护这片蔚蓝,不仅是为了让游客能够在椰风海韵中尽享自然之美,更是为了给子孙后代留下一片可持续发展的蓝色家园。”蜈支洲岛相关负责人表示,“巨型石斑鱼的回归,是对我们多年努力的最好肯定”。

未来,蜈支洲岛将继续秉承“在保护中开发,在开发中保护”的理念,坚持把生态优先和绿色发展贯彻在蜈支洲岛旅游开发的实践中,稳步推进海洋生态系统的保护和修复,推动海南海洋旅游的高质量发展。

新闻多看点

2024年5月

三亚蜈支洲岛海域海洋牧场

就曾有一条超百斤重的

巨型石斑鱼惊艳亮相

多图带你感受

↓↓↓

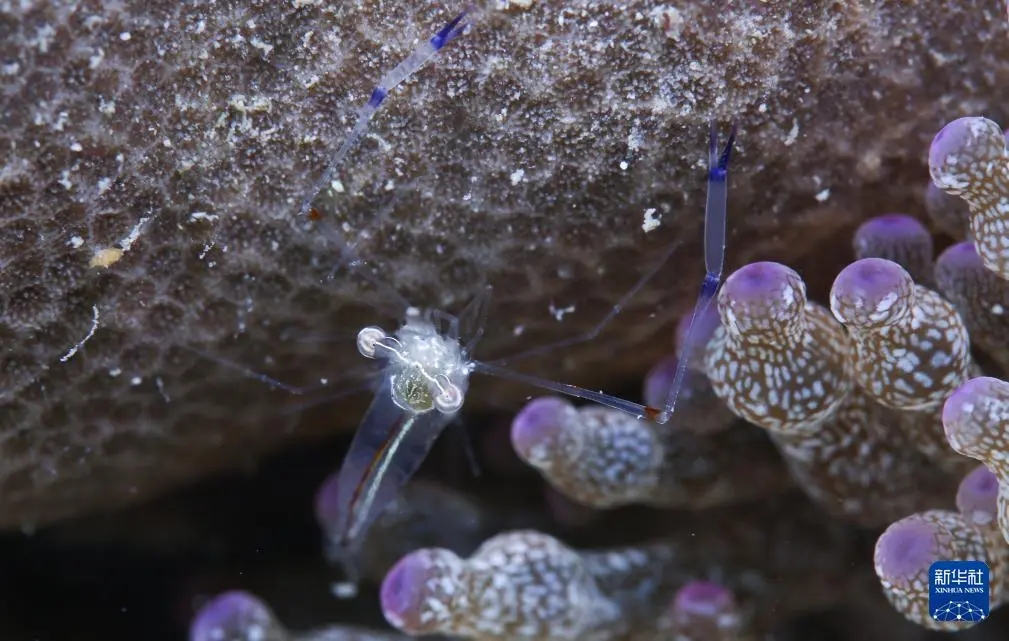

海南省三亚蜈支洲岛海域海洋牧场是海南首个国家级海洋牧场示范区。海洋生态环境的不断改善,也让种类繁多、形态各异的海洋生物在蜈支洲岛海域海洋牧场聚集、繁殖、生长,共同构成一个五彩缤纷的水下世界。

一起来看丰富多彩的海洋生物

↓↓

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的粒突箱鲀。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的狮子鱼。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的蓝足猬虾。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的纵带弯线鳚。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的叶海牛。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的佩德森清洁虾。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的红鳍冠海龙。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的海葵和小丑鱼。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的多彩海牛。新华社记者 杨冠宇 摄

这是在蜈支洲岛海域海洋牧场拍摄的虾虎鱼。新华社记者 杨冠宇 摄

站长:乡村生活网;联系电话:023-72261733 ;微信/手机:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;

办公地址:涪陵区松翠路23号附12;